1 河川の概要

1-1吉野川・新吉野川・和田吉野川

吉野川は、小川町木呂子(きろこ)の北部の尾根を水源とし、寄居町富田を流下し、寄居町赤浜で新吉野川を分岐したのち、深谷市本田を流下して荒川に合流しています。

新吉野川は、吉野川の出水時に洪水を荒川に放流するために、昭和になって放水路として開削された河川です。

和田吉野川は、深谷市本田を源とし、荒川右岸の段丘涯(だんきゅうがい)のふもとに添って熊谷市の各字を東に流れ、熊谷市下恩田と東松山市岡の境付近で和田川を合流します。そののち通殿川を玉作水門の下流で合流したのち、荒川に合流します。

1-2 和田川

和田川は、熊谷市板井付近の湧水や水流が水源で、熊谷市の南部田園地帯を東に流れ、熊谷市楊井(やぎい)を流下し、和田吉野川に合流しています。

1-3 通殿川

通殿川の水源の一つは、熊谷市村岡の東部の湧水で、他の熊谷市南部の荒川右岸の沖積平野の田園地帯から流出る水が、中曽根・屈戸(くつど)・小泉の接する場所で合流して、この下流を通殿川といいます。下流は熊谷市向谷(むこうや)から和田吉野川の北側に沿って流れ、熊谷市津田の通殿川排水機場と津田樋管を通じて和田吉野川に合流します。(図―1)

2 河川名の由来

2-1 吉野川・和田吉野川

吉野川の由来について、江戸時代末期に編纂された「新編武蔵風土記稿」での記載を見ると「巻二百十九、大里郡之一 総説」には、

◆吉野川は、『水元は男衾郡吉野村(木呂子村の一名也)小名吉野谷と云所より出る以てその名あり、郡内三ッ木村へ入り延亘し、下流は恩田村と比企郡岡郷との界にて和田川に入る。』

◆和田吉野川については、『(和田川が)恩田村と比企郡岡郷の地先にて、吉野川に入て一流となる故に、こゝより下流を和田吉野川と號す。』とあり、『下流相上村に至て通殿川に入。』

同じく、「巻二百二十四、男衾郡之三」「本田村」の部分に、

◆吉野川は、『村の中程を流れて、末は大里郡三木村に入、(中略)、隣村三木村より末流は、吉野川と唱ふ、又逆川と云一條の川あり、村内の悪水を荒川に注ぐが為の川なれど、或は満水の時荒川逆行せる故斯名づく、又此川吉野川に続たれば、或は吉野川とも呼べり。』

と書かれています。つまり、

- 比企郡小川町木呂子(吉野は木呂子の一名である)の吉野谷という所を水源としていることから、吉野川と呼ばれていました。

- 現在は分かれている「吉野川と和田吉野川」ですが、江戸時代は一つの流れで、和田川との合流以降を「和田吉野川」と呼んでいました。

- なお、現在は熊谷市三本(みつもと)で荒川に合流するまでの上流部を、水源地域に因んだ「吉野川」、荒川からの洗堀が原因で流れが途切れた中流部以降を、下流部での呼び名「和田吉野川」としたものと考えられます。

2-2 和田川

和田川の名の由来については、「新編武蔵風土記稿」の「巻之二百十九 大里郡之一」に、『男衾郡野原村より本(大里)郡和田村の西邊に達す、故に和田川と號す。』とあります。

和田村は現在の熊谷市楊井にあたり、この和田の地を流れることから川の名としています。

また同じく「巻之二百二十五 男衾郡之四」の野原村の部分には、『和田川、村の南を流る、末は隣村大里郡へ和田川灌ぐ。川幅九尺、(野原)村内にては或は野原川と呼べり』とあり、上流の野原村(熊谷市野原)では「野原川」ともいわれていました。

2-3 通殿川

通殿川の名前の由来は不明ですが、「新編武蔵風土記稿」には、『通殿(つうど)川 或は通戸とも書す、(以下略)』と書かれていて、古くは『つうど』と呼ばれていたとも考えられます。なお、現在は埼玉県の河川整備計画で「づうどの」と呼称しています。

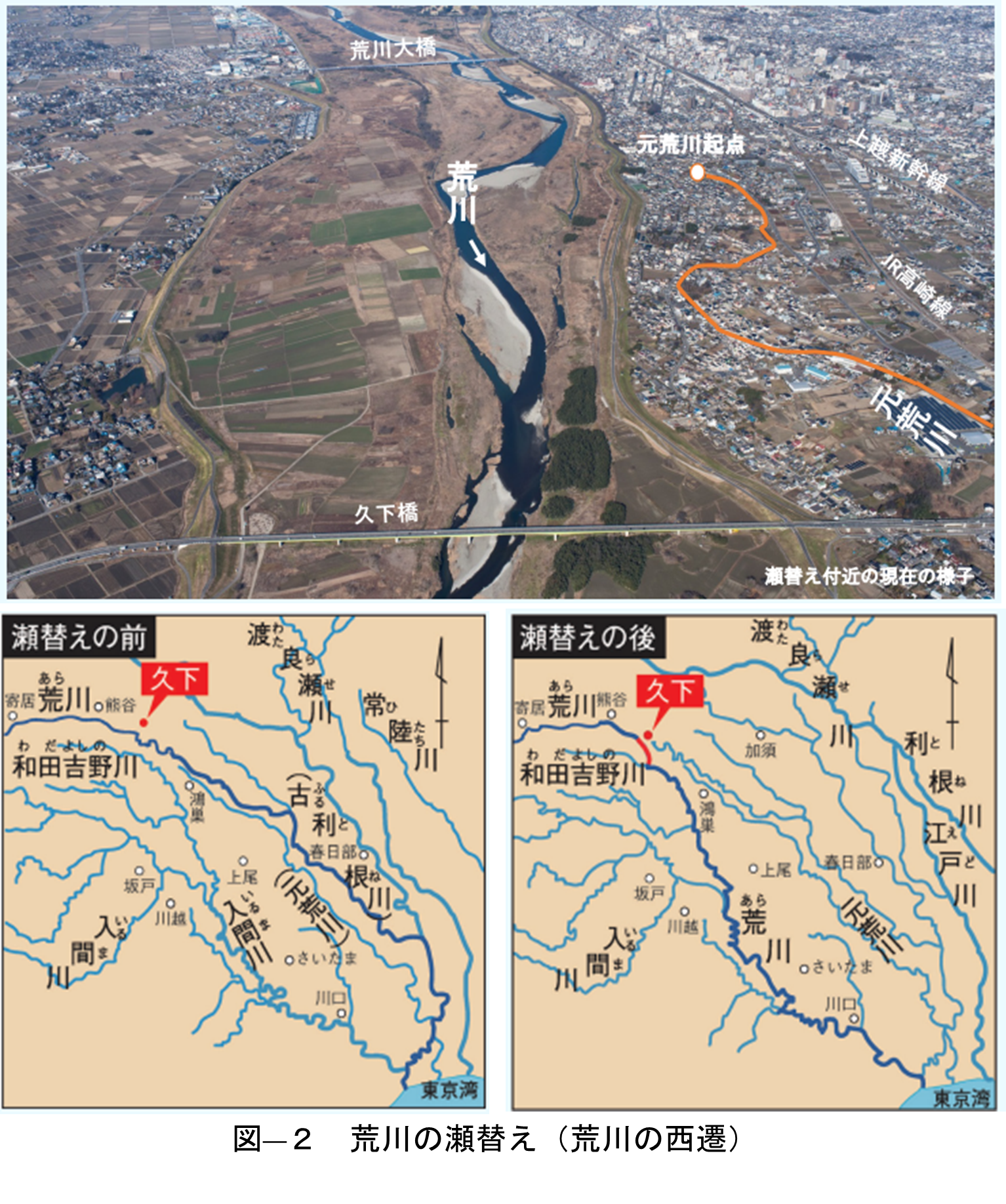

3 荒川の瀬替えと和田吉野川

「新編武蔵風土記稿」「巻二百十九、大里郡之一 総説」には、荒川は、『此の川古は、熊谷宿の北より埼玉(さきたま)の郡界を流れ、郡中下久下村の界にて、足立郡榎戸村へ達せしが、(中略)寛永6年伊奈半十郎忠治、命を奉じて穿ちもの、これ今の水流なり。』

同じく「巻二百二十一 大里郡之三 江川下久下村」には『江川下久下村(現在の熊谷市屈戸)はもと荒川北岸にある江川村、及び下久下村の地なりしが、寛永六年伊奈半十郎忠治荒川を掘かへしとき、二ヶ村の地を掘割て荒川を通ぜしより、川の南になりたる地を合せて一村とし、江川下久下村と唱へり』と書かれています。

江戸時代の寛永六年(1629)に、伊奈備前守忠治(いなびぜんのかみただはる)が、久下村地先(熊谷市)において元荒川の河道を締め切り、堤防を築くとともに新川を開削し、荒川の本流を当時入間川の支川であった和田吉野川の流路と合わせ、荒川の流路を西に変えました。これを荒川の西遷(せいせん)とも言います。

4 流域のポイント

①吉野神社(小川町木呂子)

木呂子は、古くは「吉野の里」と呼ばれていました。天神社(てんじんしゃ)があり、武藤氏らが氏神として祀ってきました。「新編武蔵風土記稿」に「天神社 村民持」とあるのは同社のことで、武藤家にある薬師如来像が鎌倉時代の作であることから、当社の内陣に安置される天満天神座像も鎌倉時代の作と伝えられています。

天神社が、吉野神社と改称されたのは、大正十五年のことです。木呂子は、古くは「吉野」と呼ばれていたので、由緒ある地名が消え去るのを惜しみ、神社の社号として残そうとしたものです。(「小川町の歴史別編民俗編」より)

調査員が現地調査に訪ねた時に氏子の武藤氏から吉野神社の謂れをお聞き出来ました。

②出雲乃伊波比(いずものいわい)神社(熊谷市板井)

この神社は、もと鹿島神社といわれていましたが、明治二十八年に出雲乃伊波比神社と改称されました。祭神は、武甕槌神(タケミカヅチノカミ)です。

境内には、氷川神社、八坂神社、龍田神社、稲荷神社、天満神社、神明神社、山神社、富士浅間神社などが合祀されています。

社前の和田川に架けられた太皷橋は、昔から八雲橋といわれ、この橋をくぐって子供のはしか平癒を祈願するものが多く、昭和の初め頃まで「はしか参り」が列をなしました。

境内に祀られている神々の祭日のうち、特に七月十日の八坂祭りは、昔から「板井の天のう様」として近在に知られ、明治四年からは、太皷の「ヒバリバヤシ」を載せた屋台が「神輿」と一緒に板井区内をにぎやかに一巡するしていたそうです。現在でも近隣の住民はお参りしているそうです。(現地の案内板より)

③通殿川(つうどのがわ)排水機場

和田吉野川の影響を受け、湛水被害が絶えない通殿川流域の治水施設として、昭和 48 年に完成しました。この時の工事でポンプ 5m3/s×2 台が設置され、平成13 年には1台を増設しています。この排水機場は、洪水時の和田吉野川からの逆流を防ぎ、甚大な被害を被って

いた通殿川下流域に広がる家屋や農耕地の湛水被害を軽減しています。

ポンプ規模:立軸斜流式 5m3/s×3 台=15m3/s 口径 1,500mm

④玉作(たまつくり)水門

和田吉野川の下流域は荒川の高水敷よりも低く、特に左支川の通殿川沿いの地域はその影響から度重なる水害に見舞われてきました。

平成 7 年度から平成 13 年度に水門工事を実施し、増水時の和田吉野川と荒川の水位差を考慮してゲートの開閉を調節することで、和田吉野川の氾濫をより効果的に防いでいます。

ゲート規模:幅 23.5m×高さ 11.345m×2 門 ローラーゲート

出典・参考資料

- 大日本地誌大系(十七) 新編武蔵風土記稿 雄山閣

*江戸末期の文化・文政期(1804年から1829年)に編まれた武蔵国(御府内を除く)の地誌。昌平坂学問所地理局による事業(林述斎・間宮士信ら)で編纂された。1810年(文化7年)に起稿し、1830年(文政13年)に完成した。全265巻。

- 吉野川河川改修調査報告書 昭和56年3月 埼玉県熊谷土木事務所

- 荒川の瀬替え~徳川幕府の国土計画~ 国土交通省荒川上流河川事務所

小川町の歴史 別編民俗編 小川町